第五人格のバレンタインコラボカフェから生まれた妄想。与太話。

【登場人物】傭兵/探鉱者/写真家/占い師/一等航海士/芸者/他

相傭→探傭。ナがとにかく弱ってなよなよしている。カッコイイ傭兵はいない。カッコイイ探鉱者もいない。女々しい男が苦手な方は絶対に見ないでください。

死んだ相の面影と思い出に囚われて色々弱くなっている傭(荘園の記憶無し)。

以前より気楽な人生を送っていたけど傭と再会して狂わされていく探(記憶あり)。

弱った傭を保護したのはいいけどちょっと持て余して面倒になりつつ探傭を見守る写(記憶あり)。

航海士として順風満帆な人生を送ってる一等航海士(記憶?)。探のビジネスパートナー。

一般男性として人生楽しんでる占(記憶?)。素知らぬふりで色々助言したり探傭を見守ってる。

想定外に長くなっちゃったので前後編に分けました。後編はちゃんと探が出ます。雰囲気写傭・占傭も若干あります。ほんとちょっとだけ。

ただの妄想を文字に起こしただけの駄文。読み難さが限界突破してる。

それでもOKという方はどうぞ~

貿易商 ノートン・キャンベル

ノートン・キャンベルの嘗ての荘園での役名は”探鉱者”だった。

貧しい炭鉱の町で生まれ育ち、僅かな金銭を得る為に土埃に塗れながら暗く狭い穴蔵に潜っては石を掘るだけの毎日。そんな惨めな生活から抜け出す為に自らの手を汚し、やっと掴んだ楽園への招待券。

けれど、そうして訪れた荘園での生活も、ノートンが思い描いていたのとは程遠いものだった。

それが”以前のノートン・キャンベル”の記憶。そして今、新しい生を得たノートンは以前の自分があんなにも渇望していた理想にも近い人生を謳歌していた。

子供の頃は以前と殆ど変わらない生活だった。貧しい炭鉱の町で生まれ、うだつの上がらない父親に男手一つで育てられた。

転機が訪れたのは嘗ての自分と同じように悪魔に魂を売り渡すあの計画を実行しようとしていた時のことだった。不意に、あの荘園での記憶が蘇ったのだ。

突然のことに驚き、パニックに陥ったことでノートンが再び自身の手を血で汚すことはなかったが、結局あの事故は起こってしまった。

事故から生還し再びノートンが目を覚ますと、それまで見えていた世界はガラリと色を変えていた。このままではいけない。そう気付いてからノートンの意識は二度と”以前の自分”と同じようにはならなくなった。

不慮の事故から奇跡の生還を果たしたノートンは今度こそ嘘偽りのない本物のヒーローとなり、町の誰もが彼に同情を寄せ、羨望の眼差しを送った。既に父親も他界し孤独だったノートンに町の住民たちは少ない生活費から少しずつ金を出し合い支援を募った。

そして住民たちの助けを受け怪我から回復したノートンは、受け取った金と僅かな持ち物だけを袋に詰め、町を出てたのだ。

それから数年が経ち、今ノートンは各地を渡り歩く貿易商として充実した生活を送っている。

二度と”以前の自分”のようにはならない。そう決めてしまえば、そうならない為に行動するのはいとも簡単なことだった。

少ない元手から商売を続けていくのは最初のうちこそ苦労したが、人の顔色を覗い機嫌を取るのは得意だった。それに一つ仕事を与えれば神経質と捉えられる程徹底して取り組む姿勢も、商談相手には有効に働いたらしい。

最初は陸路を使い、小さな街を行き来しながら買い付けた雑貨や食料を売って生計を立てていたが、商売が軌道に乗ると次第に大きな契約を取り付けられるようになり、海路を使って更に遠方の大きな貿易都市にまで出向くようになっていった。

その頃になると、以前はたった一欠片を手に入れるのにだってあれ程苦労していた柔らかいパンも、当たり前のように毎日食べられるようになった。ツギハギだらけだった服は最新の流行を取り入れたハイブランドに代わり、顔の火傷痕こそ残っているものの今のノートンを指して『貧乏人』などと言うものはいないだろう。

今ならあの荘園ほどとはいかないまでも、そこそこ広い土地を買い取って立派なお屋敷を建てることも出来る筈だが、ノートンは何故だか一つ所に定住しようとはしなかった。

いつも滞在先の宿を転々とするばかりで、稼いだ金も殆どを信用のおける銀行の金庫に貯め込んでいる。ノートンの持ち物といえば不自由しない程度の所持金とノートンしか価値のわからないクズ同然の小さな宝石たち、壊れたコンパス等の探鉱道具。そして、あの荘園での記憶。

「――…ナワーブ…」

お気に入りの宝石の中でも一際小さなターコイズを摘み上げ手の平に乗せてみる。その澄んだ水面を思わせる色を眺めていると、あの荘園の傭兵を思い出す。いつもは薄汚れた緑色のフードに隠されている、あの鋭くも美しい眼光を放つ瞳の色。

嘗て荘園においてノートンが唯一心を許し、思いを打ち明け、通じ合った筈の想い人。

彼は今どこにいるのだろう。いや、そもそもこの世界に彼はいるのだろうか…

その存在を証明することも、探す術もなく、ノートンは今も時折こうして宝石の色の中に彼の面影を見ては溜息を溢していた。

誰かの待つ港町

海を渡る潮風が熱を帯びてくる頃、ノートンはまた大口の取引先で仕入れた大量の貨物と共に船に揺られていた。

この船の持ち主はホセ・バーデン。あの荘園で”一等航海士”と呼ばれていた男だ。新しい生を得た今も航海士には違いないが、更に自分の船を所有する”船長”にもなっている。

ノートンがホセと出会ったのは、ノートンが海路での貨物輸送を検討し始めてすぐのことだ。港で手頃な船を探していた時に見覚えのあるその顔に気付いて声を掛けた。―が。

まさかまた、あの荘園での仲間と再会できるなんて! …と、浮かれた様子でいたのはノートンだけで、対するホセは一体何のことかと怪訝そうにするばかりだった。

ホセは荘園の記憶を持っていなかったのだ。

別に、ノートンとホセは特別仲が良かった訳ではない。救助に強い特性だった為、同じゲームに参加すれば協力することもそれなりにあったが、ゲーム外では喋ることの方が少なかったくらいだ。

それでもホセと再会した時あんなにも心が躍ったのは、それがノートンの新しい人生における最初の”古い知り合い”との再会だったからだ。それはつまり、この世界にノートンの他にも荘園の人物が存在しているという証拠であり、あの傭兵―ナワーブ・サベダーもどこかに存在しているという希望を与えてくれた。

その日から、記憶の有無はともかくホセはノートンのビジネスパートナーとして船での貨物輸送を引き受けてくれることになった。

以前は常に赤い顔をしていて信用するには危うい男だなどと思っていたが、今となってはそんなものは杞憂だったと言い切れる。航海士としてのホセの技術は確かで、一度請けた仕事は必ず期日通りに、且つ安全に遂行してみせた。今までホセに預けた荷物が破損したり遅れて港に到着したことは一度もない。

一度人生をやり直してまでまた同じ職を選ぶとは相当に未練があるのか。或いは本当にそれが彼にとっての天職なのかもしれない。『炭鉱夫』や『探鉱者』などという仕事には間違っても戻りたくないと思うノートンには、素直に羨ましいことだ。

数日後、船は予定通りとある港町へと入港した。そこは大都会という程の大きさではないが、漁業と観光で栄える賑やかな街だった。近くには貴族の別荘が集まる長閑な田舎町もあるらしい。

「滞在はどれくらいになりそうだ?」

「そうだね。卸し先は大体決まってるし、まぁ1週間もあれば十分かな。」

「了解。それじゃあオレは酒場でのんびり待たせてもらうとするよ。」

船から次々と降ろされていく積み荷を横で見守っていたノートンにホセが声を掛け、そんな短いやりとりを交わした後二人は別行動をとることとなった。

ホセは基本的に陸に上がっている間は船員たちと酒場で呑んでいるか、港をぶらついている事が多い。

ノートンはというと、降ろされた積み荷を取引先が指定した顧客の所へ運んだり、自分の足であちこち歩き回って余剰分を売りつける相手を見つけるのが仕事だ。上手くすれば、出向いた先で新しい取引を得られることもある。

さてそろそろ、と、去っていくホセの後ろ姿を見送りつつポケットのメモ帳を取り出して卸先を確認する。その時、紙面の文字へと移しかけた視界の隅にノートンの意識を強く惹き付ける色が横切った。

「―――ナワーブ…!?」

思わずその名を叫び辺りを見回す。ノートンの見間違いでなければ、ほんの一瞬、その眼が捉えたあの赤みがかった茶色の一つ結びは、ノートンが焦がれたあの彼によく似ていた。…が、慌てて周囲を探してみてもそれらしき姿は見つからない。

「…はは、まさかね。」

きっとよく似た背格好の女性を見間違えたに違いない。常に人目を避け暗闇に潜む野生動物のように生きていた彼がこんな賑やかな場所に、それもあのフードを下ろして歩いている訳がない。

それ程まであの傭兵の面影を追い求めていたのかと苦笑すると、彼の顔を一先ず頭の隅に追いやって再び仕事に取り掛かろうと気持ちを切り替えた。

胸騒ぎ

その日はナワーブのカフェが営業を開始してから初めての休みだった。同じ街で小さな宿を営む東洋人の女将・美智子が、隣の港町へ食材の買い出しにいくのでナワーブも一緒に行こうと誘ってきたのだ。

ジョゼフが何故、ナワーブに自活させるにしてもカフェ経営という選択肢を強いたのかがわかった。カフェを始めてからというもの、美智子は事ある毎に店の様子を覗いに来ては料理や経営方法についてアドバイスをくれ、ナワーブを大いに助けてくれた。最近は美智子が管理している畑の一角を借りてナワーブもハーブを育てるようになり、美智子と収穫したものを分け合うのが楽しみになった。

「ナワーブはん、準備はええ?」

朝、美智子は街では滅多に見かけることのない車を駆って颯爽と現れた。

「凄いな。車が置いてあるのは知っていたが、運転できるとは思わなかった。」

「うふふ。亡くなった夫の愛車だったんよ。置いておくだけじゃ可哀想やなぁと思って乗ってみたんやけど、運転してみると案外楽しいんよ。」

ハンドルを握る美智子はとても楽しそうだ。風に靡く艶やかな黒髪は美しく、パンツスタイルの似合う細く長い脚でペダルを踏む姿はとても凛々しく様になっている。

美智子は昔、駆け落ちした夫と二人でこの街にやってきてひっそりと宿を営んでいたらしいのだが、数年前に夫が病気で亡くなり、それ以後は一人で宿を切り盛りしている。夫が亡くなって暫くはかなり落ち込んでいたらしいが、今はすっかり元気を取り戻したようだ。

「一緒にいられた時間はそんなに長くはなかったけれど、あの人は最後まで私を愛してくれはった。私も最後まで… ううん、今でもずっとあの人のことを愛してるんよ。だから寂しいと思う時はあっても、悲しんだり悔んだりすることはないんよ。」

美智子はそう言って頬を赤らめながら亡き夫との思い出を語ってくれた。ナワーブの素性を正確に知っている訳ではない筈だが、きっと美智子にはナワーブに対して思うところがあるのだろう。こうやって何かと世話を焼いてくれるのも、ナワ―ブを励ましたり気遣ってのことだろうとナワーブ本人も気付いていた。

窓の外に海を眺めながら1時間程車で走ると隣にある港町へ到着した。ナワーブたちの住む田舎町から一番近く大きな漁港のある街で、書き入れ時にはこの市場で新鮮な魚を仕入れるのだそうだ。

漁港近くに車を停めるとナワーブと美智子は連れだって市場を回った。美智子は島国の生まれで魚には煩いらしい。色々な種類の魚を品定めしては一尾でも多く新鮮な魚を手に入れようと市場の男を相手に値切ったりしていた。

たっぷりの魚と氷の詰まった樽は体力の衰えたナワーブではとても一人で持って運ぶことはできず、市場の男に手伝ってもらってやっと車に積み込むことができた。

「うち一人やったらこんなに沢山は持ち帰れへんかったし、やっぱりナワーブはんに一緒に来てもらって正解やったわぁ!」

これで宿のお客さんに美味しい魚料理を振舞える、と美智子は満足そうだ。ナワーブも少し魚を分けてもらって美智子から習った料理に挑戦してみるつもりだ。

「さぁて。あと少し果物と香辛料も仕入れておきたいんやけど、かまへん?」

「あぁ、いいぞ。俺のとこも丁度足りなくなってたところだ。」

顔を見合わせて頷くと今度は漁港とは反対にある市場へと歩き出す。

その時、どこからか聞き覚えのある声がナワーブの耳に届いた。

「 ―――ナワーブ…! 」

「―……っ!!」

心臓が跳ね上がり、一瞬、呼吸も身動きすらもできなくなってしまった。その声は間違えようもなくあの『影』から聞こえる低く太く、くぐもった声だったのだ。しかもナワーブの名前を呼んでいた。

振り返ってはいけない。頭の中で危険を知らせる警報がけたたましく鳴り響き、ナワーブは固まっていた全身の力を取り戻すとその場から逃げるように駆けだした。驚いた美智子が慌てて後ろから追いかけてきていたが、それに気付く余裕すらなかった。

待ち望んだ再会

「え、寄り道?」

合流したホセの言葉を聞いてノートンは僅かに顔を顰めた。

なんでも、船員たちと酒場で呑んでいたところ居合わせた商人の口車に乗せられて賭けをする事になり、ものの見事に負けた結果、別の港まで荷物を運ぶ手伝いをさせられることになってしまったらしい。それも安い報酬で。

「はぁ… まぁ次の契約はまだないから、別にいいけど。」

ノートンは呆れて溜息を吐きながらもとりあえず承諾した。これが”以前の自分”だったら、きっと怒りのままにホセを貶し罵ってその場でビジネスパートナーの契約も破棄していたことだろう。

ホセは航海士としては優秀なのだが酒癖が悪いのが玉に瑕で、時折こうやって無用なトラブルを起こしたりする。そんなホセと組めているのも今のノートンにそれを許容するだけの心の余裕があるからだ。

「本当にすまない。届け先はそれ程遠くないから2週間もあれば戻ってこられる。暫くこの港で待っていてもらえないか?」

「…仕方ないね。じゃあ、ここで新しい儲け話でも探して待っておくとするよ。」

***

翌日、引き受けた荷物を船に積み込み出航していくホセを見送ると、ノートンは再び港町を散策しあちこちを回って適当な商談を探した。しかしなかなか良い話が見つからず気を揉んでいると、とある店の主人からこの港ではなく隣町に行ってみてどうかと提案される。

隣にあるのは長閑な田舎町だが貴族たちが別荘を構える隠れた名所でもあるという。行けば何か目新しい物が見つかるかもしれない、という主人の言葉にノートンは暫し考え、その提案に乗ることにした。

既に当てになりそうな所もなく期待値の低い場所に留まって時間を無駄にするよりは、僅かでも可能性を求めまだ行ったことのない場所へ足を運ぶ方が余程効率的だ。そう考えるが早く、港で適当な車を拾うと教えられた隣町へ移動することにした。

丁度隣町の貴族の屋敷へ魚を届けに行くところだったという漁師の車の荷台に乗り込み揺られること一時間。新鮮過ぎる魚の匂いと舗装されていない道を走る車の揺れは酷いものだったが、吹き抜ける潮風とどこまでも平行する広々とした海岸の景色のおかげでなんとか持ち堪えられた。

「街が見えてきたぞ」と運転する漁師に声を掛けられ前方を見ると、道の遥か先に太陽の光を受けて白く輝く石造りの街並みが見えた。その全景が更に近付いてくると、街よりも少し手前の小高い丘に小さな広場のような場所があることに気付く。どうやら展望台のようだった。

「―……!」

何気なく見つめていたその展望台の上にふと人影があることに気付いて思わず息を呑んだ。その後ろ姿は昨日、ほんの一瞬だけこの眼で捉えたものの見失い、見間違いだろうと思っていたあの人物と同じ髪をしていたのだ。

慌てて漁師に車を停めさせると、ここまでで良いと早口に言って金を渡し荷台から飛び降りた。

やはり、似ている。髪型や服装は以前とは違っているが、背丈やその後ろ姿から感じる雰囲気はノートンの記憶の中の”彼”そのものだ。

街へ続く車道から少し離れたその展望台まで荷物の入った鞄を抱え息を切らせて走る。ついに見つけた! 探し求めていた彼とやっと再会できる、その期待に胸は高鳴り知らぬ間に笑みが浮かんだ。

―が、丘を上る途中、展望台まであと少しというところで、ノートンよりも先に別の人物が展望台の上へと現れる。石畳の歩道を自転車に乗ってやってきたのは怪しげな目隠しをした男。それは見間違いようもないあの”占い師”イライ・クラークだった。

イライはノートンの存在には気付かず、ナワーブらしき後ろ姿の人物ににこやかに話しかけると、彼を自転車の後ろに乗せてそのまま元来た石畳の道を下って行ってしまった。

呆然と二人の去っていった方を見つめるしかないノートン。

あの目隠しはイライ・クラークに間違いない。ならばやはり、イライが話しかけていたあの人物はナワーブ・サベダーなのだろうか。ならば何故、二人は揃ってこんな辺鄙な街にいるのだろうか。

期待と不安が綯交ぜになり混乱した頭でなんとか丘を登り切ると、先程まで二人が立っていた展望台で足を止め、もう一度二人が去っていった歩道の先を見る。どんな理由があろうと、この先の街へ辿り着きさえすればわかる。今はとにかくもう一度ちゃんと彼の顔を見て確かめたい。

呼吸を整え頭に浮かんだ疑問符たちを振り払うと、ノートンは二人の後を追うように街に向かって歩き出した。

届かない距離

ノートンが街に着くころには日は沈みかけて空も海もオレンジ色になり、街中を歩く人の姿も疎らになってきていた。無論、先に街に戻ったであろう二人の姿も見当たらない。

二人の所在は気掛かりであったが、ともかく一晩泊まる場所を確保しなければと宿を探すことに。すると、そんなノートンの名を呼ぶ声が背後から聞こえ、驚いて振り返る。なんとそこに居たのは先程見たばかりのイライだった。

「…イライ・クラーク!?」

「やぁ、やっぱり君だったんだね、ノートン。待っていたんだよ。」

「彼女がやけにそわそわしていたから、もしかしてと思ってね。」と肩に留まっていたフクロウを撫でるイライ。その様子は服装こそ違うものの荘園にいたあの”占い師”となんら変わっていなかった。

ナワーブ程とまではいかないものの、イライもノートンとはそれなりに良好な関係を築いてくれた数少ない人物だ。しかし今はのほほんと昔話を楽しむ気分ではない。さっき会っていたあの彼は? 何故、彼とイライはこの街にいるのか? 二人の関係は?

「気持ちはわかるけど、少し落ち着きなよ。今夜泊まる場所を探してるんだろう? 良い宿を知ってるから案内するよ。そこで色々話そう。」

相変わらず全部お見通しといった口振りで言って、イライはノートンを小さな宿へと案内した。そこにいたのは黒髪の美しき未亡人。あの荘園の狩人の一人、”芸者”の美智子だった。

驚きの連続に声も出せずにいるノートンを見て、美智子もまた「あれまぁ!」と驚きつつ呑気な声を上げていた。

この宿の女将だという美智子の厚意で、ノートンはしばらく部屋を借りてこの街に滞在することになった。

宿の食堂で美智子の手料理をご馳走になりながら、イライにこれまでの事を聞かせてもらった。この街には荘園のゲームの参加者が他にも何人も住んでいる事。参加者たちには”以前の記憶”を持っている者もいればそうでない者もいる事。今のイライと美智子の生い立ち。そして、ノートンが一番知りたかったあの『彼』の事。

「彼は、ナワーブ・サベダーだよ。君の願い通りね。」

やはり、と喜んだのも束の間、その後に続くイライの話を聞いてノートンの顔からは次第に笑みが消えていった。

イライが言うには、ナワーブは数か月前にこの街へやってきたらしい。新しい人生でも変わらず傭兵として過酷な日々を送っていたのか、この街へ来た時にはボロボロで生きているのが不思議なくらいだったという。精神的にもかなり弱っていたらしく、その影響かはわからないが”以前の記憶”は持っていないという。

何よりノートンを不安にさせたのは、ナワーブが”以前の記憶”だけでなく今生での記憶すらも曖昧になり、精神的に衰弱したままずっと立ち直れずにいるという事実だった。

「ナワーブはん、相棒を亡くした言うて… ずっとその事を引き摺ってるみたいなんよ。きっと大事なもんをこれ以上失くしてしまうのが恐いんやろね…」

美智子はまるで自分のことのように言い、目に涙を溜めていた。

ナワーブの元相棒の話は荘園でも少しだけ聞いたことがあった。ナワーブは荘園に来る以前のことについてはあまり話したがらなかったが、ベッドを共にした日の夜、疲れ果て今にも眠りに落ちてしまいそうな彼に「前にもこういう相手はいたのか?」と訊いたところ、消え入りそうな小さな声でぽつりぽつりと元相棒との思い出を語ってくれた。

それ程長い話でもなく指で数えられる程度の情報量しかなかったにも関わらず、それだけでその『相棒』と呼ばれた男がナワーブにとってどれだけ大事な存在だったのかを思い知らされ、とてつもなく妬ましい気持ちになったのを覚えている。

ナワーブは新しい人生においても元相棒の面影を求め続けているという。ノートンではなく、今はもういない別の男を…―

イライと美智子の話を聞くうちに、ノートンの中で荘園に置いてきた筈の『愚者の金』が目覚めるような気配を感じた。

***

美智子の宿で一晩過ごし、明けた翌日の早朝、まだ朝食の準備もできていない時間に起きだし宿を出たノートンは、昨晩イライから教えられたカフェへと密かに足を運んだ。

イライが言っていたとおり、まだ静かな街の裏通りで早々と開店準備を始めるカフェのマスターの姿がそこにあった。

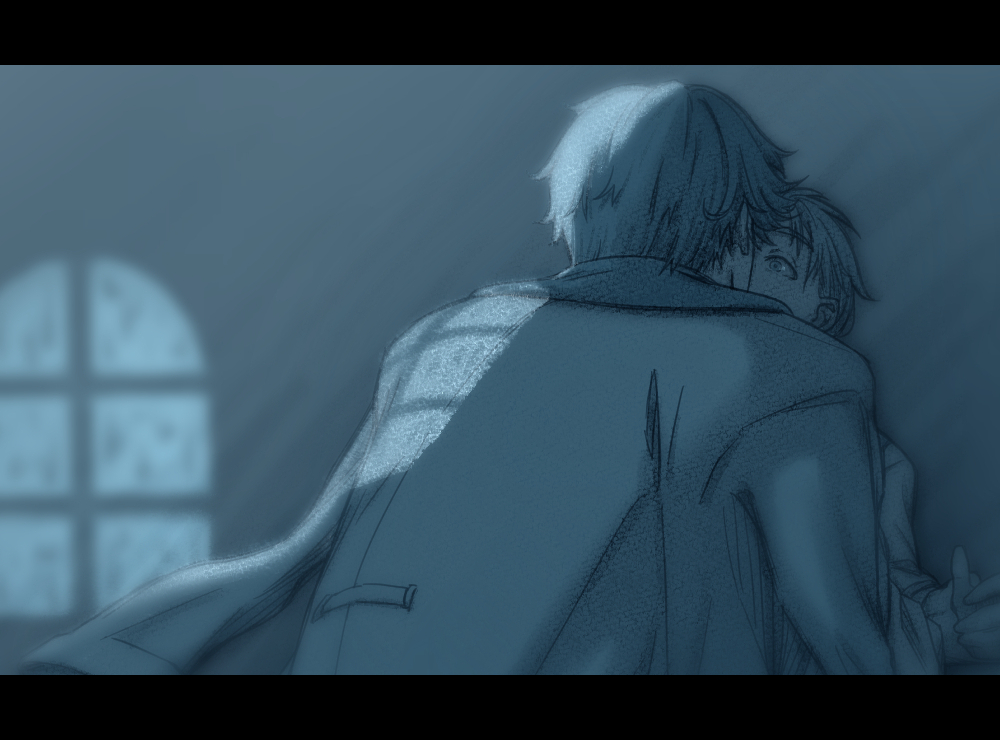

”以前の彼”なら絶対に選ばないであろうゆったりとして洒落た服に、わざと少し乱れを残しているような緩い一つ結びの髪。岸壁にせり出すように造られたテラスでぼんやりと朝日の昇る水平線を見つめるその横顔は、嘗ての”傭兵”ナワーブ・サベダーそのままでありながら、全く別人のような儚い色を纏っていた。

その瞳が水平線の先に見ているのは自分ではなく『相棒』と呼ばれた別の男なのか。それを思うとノートンは身体の内側に渦巻く暗く重たい感情に支配されるようで、結局彼に顔を合わせることも出来ずに宿へと戻るしかなかった。

ずっと、会いたかった。

ナワーブを見つけてから数日が経ったが、ノートンは未だにナワーブの前に姿を現せずにいた。

何か商売に繋がりそうなものを探してこの街へやってきた筈なのに、気が付けば一日、二日、時間だけが過ぎ、その間ただ物陰からナワーブの様子を覗うことしかできていない。

こそこそと隠れるようにしてカフェのマスターをストーキングしている顔に火傷のあるデカい男なんて傍目に見れば怪しまれて当然なのだが、見かねたイライが街の住民たちに声を掛けてフォローしてくれていた事など、その時のノートンは知る由もない。

数日ナワーブを遠目から眺めてわかったことは、やはり以前の彼とは違うということ。それは見た目だけの話ではなく、もっと根本的な部分からきているように思えた。

以前はどんな時でも隙がなく俊敏だった身のこなしも今では見る影もなく、時折手にしたものを落としたり、歩調も遅く坂の途中で立ち止まっていることすらある。何より、荘園に居た頃には遠くから近づいてくる人の気配すら察知して身構えていた彼が、今はすぐ近くで自分のことを見ているノートンの視線にすら気付かない。

もう以前のナワーブ・サベダーではないのか。ノートンが愛し、ノートンを好きだと言ってくれたナワーブはもうこの世界にはいないのか。ならば、いっそのこと彼の視界に姿を映すこともなく、ノートン・キャンベルという男のことなど知らないうちに消え去ってしまった方が良いのではないか。

そんな考えが頭を過るようになった頃、ついに転機は訪れてしまう。

***

その日は前日までの晴れた夏空が嘘のように朝から分厚い雲が空を覆っていた。加えて強い風が海面を波立たせ、間もなく嵐がやってくることを誰もが予感していた。

「嵐が来るみたいやねぇ。一等航海士はん、まだ暫く戻って来られないんやない?」

朝食をテーブルの上に並べていた美智子が手を止め、ガタガタと音を立てる窓ガラスの外に眼を向けた。

確かに、嵐が来れば船は身動きがとれなくなるだろう。本来ならあと数日で港町に戻りホセと合流する約束だったが、2・3日は遅れると考えた方がいいかもしれない。

朝食を食べ終えるといつものように心配そうな美智子に見送られ宿を出た。行き先は今日も変わらずナワーブが開店準備をしているであろうカフェだ。

しかし、今日はいつもと少し様子が違っていた。定位置となった店の入り口が見える路地の角に身を隠して覗き見ると、いつもは入口の前に置いてあるはずの看板が出されていない。テラス席の椅子も片付けられている。ドアにかけられた『OPEN』のプレートだけはいつも通りだが、それも強風に煽られて今にもひっくり返ってしまいそうだ。

吹き付ける風に肩を竦めながら暫く待っていたが、客が来る気配もなければナワーブがドアを開けて顔を見せることもない。流石にこの天気では観光客たちも外を歩く気にはならないのだろう。

今日はもうこのまま店仕舞いだろうか。もう少しだけ様子を見て、ナワーブがあのプレートを『CLOSED』にするのを見届けたら自分も宿に帰ろう。

そんなことを考えていると、不意に通りの方からコツコツと人の足音が近付いてくるのが聞こえた。

何故か、その音を耳にした途端に心臓がどくんと強く鳴りだし、ノートンは無意識に手を口に当てて呼吸を抑えていた。

「やぁ、こんな日でも開けているんだね。」

やってきたその人物は慣れた様子で店のドアを開けると、そんな風に言いながら躊躇いもなく中へ入っていった。

一瞬ではあったが路地の角から覗き見ていたノートンにはそれが誰なのかハッキリとわかった。嫌味な程に若く女性にも見紛うような整った顔立ちにあの高貴な装い。それは間違いなく、荘園の狩人の一人”写真家”のジョゼフだった。

(ナワーブを保護した貴族って、まさか…)

イライは瀕死のナワーブを保護して世話を焼いていたのはこの近くに住む貴族だとしか言わなかった。だがそれがもしあのジョゼフなのだとしたら、イライがその事実をノートンに伝えなかったのも納得がいく。

ナワーブとジョゼフは荘園において生存者と狩人という本来なら敵対関係にある筈だった。いや、確かに敵対関係には違いないのだが、どういう訳かあの二人は荘園のゲーム外でも何かと対照的な位置付けで組まされる事が多かったのだ。

特にノートンが気に食わなかったのは、二人が探偵とそれを翻弄する黒幕という役柄で度々演じさせられた推理劇だった。その劇での役が切欠になったのか、親しい間柄とは言わないまでも二人はよくゲーム外で会っていた。一度は深夜、ナワーブがジョゼフの居館に招かれて二人だけで話したこともあったという。

そのジョゼフが自我の薄いナワーブを保護して自分の屋敷に置いていたなど、邪推しない方が無理というものだ。

先程まであの写真家に感じていた無意識の恐怖はいつの間にか抑えきれない程の怒りへと変わり、全身を飲み込む黒く淀んだ感情にギリと奥歯を食いしばる。その感覚はノートンの中で眠っていた『フールズ・ゴールド』を目覚めさせるものに違いなかった。

ノートンが自身の中で暴れ出す感情と戦っている間に用事を済ませたのか、ほんの数分でジョゼフは店から出てきてまた元来た方へと路地を歩きだした。それに気付き、隠れていた角から飛び出すと後を追いかける。

「――ジョゼフ…!」

「…やぁ、『フールズ・ゴールド』くん。やっと姿を見せる気になったのかい?」

背後から呼び止められたジョゼフはこちらを見ていないにも関わらず、まるでずっとノートンが居たのを知っていたかのような口ぶりで言って振り返った。如何なる時でも尊大で余裕のある態度を崩さないその様は正に荘園で見たあの”写真家”そのもので、ノートンのどす黒い負の感情は増々大きくなるばかりだ。

「…やっぱり、アンタがナワーブを…―」

「そうだよ。私が彼を保護して世話してやったんだ。いつまでも現れない君の代わりにね。」

ノートンは湧き上がる怒りを抑えきれずジョゼフの胸倉に掴みかかった。

だがそれでもジョゼフが動じることはなく、綺麗な顔を僅かも崩さない。

「やめてくれないかい。感謝されるならともかく、こんな無礼な扱いを受ける義理はない筈だよ。」

「どの口が…! ならどうしてナワーブを拾ったりしたんだ。アンタは”狩人”で、僕らの敵だった筈だろ!」

「それは君とて同じだろう、『フールズ・ゴールド』。それに今は美智子やあのマリーですら、同じように人としてここで暮らしている。」

淡々とそう告げられ、ぐっと言葉を詰まらせるのと同時にジョゼフの胸倉を掴んでいた手が緩んでいく。解放されたジョゼフは相変わらず眉一つ動かさず乱れた襟を整えていた。

「あの傭兵を保護したことに深い意味などないよ。あれに抱くような憐憫や劣情なんて安い感情も持ち合わせていないしね。」

「じゃあ、なんで…―」

「しつこいね君も。…まぁ、強いて言うなら、面白そうだったからかな。荘園でも今でも、あの傭兵は私を退屈させないだろうからね。」

そこまで言って初めてジョゼフはほんの少しだけ口角を上げて笑顔らしき表情を見せた。それから小脇に抱えていた、恐らく写真機が入っているであろう携帯用の箱をノートンに見えるように掲げてみせる。

「君もいつまでもコソコソ隠れていないで、早く会ってあげたまえよ。でないと、今しか見られない貴重な彼の姿を見逃してしまうよ。」

ノートンは何か言いたそうに口を開いたが、ジョゼフはそれを待たず踵を返すとまた背を向けてさっさと歩いて行ってしまった。

気付けば吹き荒ぶ風は激しさを増していて、暗く重たい灰色の空からは今にも雨粒が落ちてきそうだった。

乱れる後ろ髪を抑えながら足早に去っていくジョゼフの後ろ姿が見えなくなり、漸く我に返ったノートンは再びカフェの方へと足を向ける。ジョゼフと対面したことでノートンの心にあった迷いや葛藤はこの嵐の空のように荒れ狂う複雑な感情へと変わり、行き場のないそれをぶつける場所はもう他になかった。

ノートンが路地へと戻ってみると丁度店から出てきたナワーブがドアにかけられていたプレートを『CLOSED』に換えているところだった。

もう立ち止まることも、考える余裕もない。ノートンは堪らず店の中に戻ろうとするナワーブに駆け寄るとその腕を掴んだ。

「…ずっと、会いたかった。ナワーブ」

吹き荒れる嵐

突如として聞こえた声。腕を掴む大きな手。そして、ナワーブの身体をその影で丸ごと覆ってしまう程高い背丈。

恐る恐る見上げた先にあったのは、逆光でもハッキリとわかる程に目立つ大きな火傷痕のある男の顔だった。初めて見る顔の筈なのに、ナワーブは何故だかその顔に見覚えがあった。いや、知っていると確信していた。

何故なら、それはこれまで何度となくあの相棒の思い出に重なるようにして現れた影の人物だったのだから。それにたった今発せられた特徴的な声は、先日港の市場で聞いたあの声に間違いなかった。

そうだと理解した瞬間、心臓が苦しい程強く脈打ち、全身から嫌な汗が噴き出して背中を伝っていく。

とうとうやって来てしまった。

「……すまない。今日はもう店仕舞いにするつもりだったんだ。帰ってくれないか。」

拒絶するように言ってはみるもののその声は弱々しく、掴まれた腕を振り解くことすら出来ない。一度は上げた視線も今は男の顔を避けるように足元の白い石へと落とされている。

「なんで、やっと会えたのに話も聞いてくれないの? ちゃんとこっちを見てよ。」

「…知らない。とにかく帰ってくれ。今日はもうダメなんだ。」

「……嫌だ!」

男の怒鳴り声にハッとして顔を上げる。…が、その時にはもう遅かった。

男はその大きな身体で押すようにしてナワーブごと強引に店の中に入ると後ろ手でドアを閉めた。

ナワーブの眼は今度こそ確かに男を見上げている。驚き、怯えたように揺れるターコイズブルーの瞳に見詰められ、男はほうっと溜息を吐く。

「あぁ… やっぱり、ナワーブだ。ねぇ、イライやジョゼフとは話したんでしょ。僕とも話そうよ、少しでいいから。」

男はうっとりと見惚れているような眼差しでナワーブを見下ろし、腕を掴む手はそのままにもう片方の手をそっと頬に添えてくる。ナワーブの肩がびくっと跳ねた。

「い、やだ…… 帰ってくれ、頼むから…」

身体が石のように固まって動かない。見てはいけないのに、男の顔から眼を逸らすこともできない。

そんなナワーブに覆い被さるように男の火傷のある顔はどんどん近付いてくる。

「なんで、…なんで? 僕じゃダメなの? なんで僕だけ―……ねぇ!!」

もうナワーブの視界には男の顔しか映っていなかった。男の黒い瞳の中に怯えた顔の自分が見える。

その時、カタカタと小刻みに震える唇に熱い何かが押し当てられた。

「――――っ!?」

驚きに眼を見開く。それでも視界に見えるのは男の火傷で爛れた肌と黒く長い睫毛だけで、数秒かかって漸くそれが口付けだと気付いた。

「ん… んぅ……っ~~~~~!!」

男は噛みつくように口付けたまま離れようとしない。それどころか、ナワーブがやっとのことで身体の自由を取り戻し唇から逃れようと身動ぎすればするほど、それを追いかけて更に深く口付けようとしてくる。

「―んゃ、やめ…… やめ、ろ……っ!!」

どんっ!! と、弱った腕に渾身の力を込め、思い切り男の肩を押して突き飛ばした。

突き飛ばされた男は背後のドアに背中を打ち付け、同時にナワーブも反動でよろめき後ろにあったカウンターテーブルにもたれ掛かかる。

「…は、ぁ……ごめ―」

男はドアを背にしたままゼェゼェと荒くなった呼吸を整えている。だが、その顔からはまるで憑き物が落ちたかのように先程までの恐ろしさはなくなっていた。

一方のナワーブも、カウンターにもたれたまま同じように荒くなった呼吸を整えようと必死で酸素を取り込んでいるが、こちらはなかなか落ち着く気配がない。

「ごめ…ごめん、ナワーブ! 大丈夫?」

男は恐る恐るナワーブの傍へと歩み寄り、丸められた背中にそっと腕を伸ばす。だが、息をするのに必死なナワーブは再び男に触れられていることにも気付けない。

男が心配そうに顔を覗き込むと、そこで漸く二人の目が合った。

「―……ぁ… ノ…トン…?」

「……!」

ナワーブはその時、確かに男の顔を見て、男の名前を呼んだ。

途端に男の頬は紅潮し、夜の海のように真っ黒だった瞳には喜びの光が爛々と瞬いた。

「ナワーブ、僕のこと覚えて―…!」

男は感激のあまり薄っすら涙すら浮かべている。が、その喜びもほんの一瞬のことだった。

男のことを思い出したかのように見えたナワーブだったが、未だに呼吸は安定しておらず、男を捉えていた視線もフラフラと虚空を彷徨っている。そして何か男には聞き取ることのできない言葉でブツブツと呟いているのだ。

「――― …」

誰かわからない人の名前のようなものを口にしたかと思うと、ナワーブはテーブルにもたれる力さえ失くしてその場に崩れ落ちてしまった。

意識のないナワーブを抱きかかえ、真っ青になって必死に呼びかける男の声が暗い店の中に響く。

いつの間にか外は激しい雨が降り出し、横殴りの雨粒と風が窓ガラスを叩いていた。

過去とこれから

エウリュディケ荘園に居た頃のノートンは、今のように容易く他人と打ち解けられるような人間ではなかった。荘園に来るまでに起こった全ての出来事が、ノートンを他人を信用せず、常に自分の利益だけを優先して打算的に生きる卑劣で無様な守銭奴へと変えてしまった。

そんな男だから他のゲーム参加者―特に生存者たちと諍いを起こすことも多く、いがみ合う者も当然のようにいた。

そんなノートンのことを唯一受け入れ、他の参加者と同じように接してくれたのがナワーブだ。

他者を過去や身分ではなくその人が持つ能力だけで正当に評価し、優劣を付けず、同情や世辞も言わない。口数少なく冷淡そうに見えるのに誰よりも優しく、人の為に自分を犠牲にすることを厭わない。

そんなナワーブだからノートンも心を許し、いつの間にか自分だけのものにしたいと思う程にかけがえのない存在となってしまった。

ゲームの後、ナワーブが精神的に不安定になることを知ったノートンが介抱するのを口実に同衾するようになり、二人は少しずつお互いを意識するようになった。

最初はノートンの一方的な好意だと思っていたが、ナワーブも憎からず思ってくれていると知ってからは増々彼のことが好きになっていった。

束の間の平穏。恋人と言えるような清い関係ではなかったが、少なくともお互いを大切な存在だと言い合える間柄。…の筈だった。

二人の関係に僅かな変化が生じたのは、ノートンが『フールズ・ゴールド』という狩人の役割を与えられた時からだ。

それまでにも狩人側から生存者の役割を与えられる者はいたが、その逆の事例は初めてのことで生存者陣営にとってはかなりの衝撃だった。

その時ばかりは然しものナワーブも動揺していたのをよく覚えている。

生存者内でも特にノートンと相性の悪かった”昆虫学者”のメリーを筆頭に、”作曲家”や”小説家”といった面々のノートンに対する態度はそれまで以上に辛辣なものとなり、元々居館では少し浮いた存在だったノートンは更に肩身の狭い暮らしを強いられるようになる。

それでもナワーブだけは変わらずノートンに接し、他の生存者との間を取り持とうとしてくれていたが、ナワーブがそうしてノートンを庇おうとすればするほど、『フールズ・ゴールド』としてのノートンの精神は歪んでいった。

ある時、ノートンは狩人としてゲームに参加し、同じく生存者として参加していたナワーブと相対した。

結果は生還者無し。狩人『フールズ・ゴールド』の圧勝で終わったのだが、そのゲームが異様だったのは生存者3名が荘園送りとなった後だった。

『フールズ・ゴールド』は最後に残された”傭兵”を何故かロケットチェアに座らせず、起死回生もなく這いつくばることしか出来ない彼を失血死するまで無残に弄り続けたのだ。

それはゲームの後、狩人の異常行動として記録され、ノートンは厳しい罰則と生存者たちからの非難を受けた。

ゲームから戻ってきたナワーブは身体的なダメージが回復してもなかなか目を覚まさず、ノートンはただベッドの横で項垂れ、心までも『愚者の金』と成り果てた己の愚行を悔やむことしかできなかった。

そしてそれが、ノートンにとって最後の荘園の記憶となった。

***

ベッドに横たわり苦しそうに胸を上下させるナワーブの姿は、ノートンの記憶に残るあの荘園で見た最後の光景をありありと思い出させ、押し潰されそうな罪悪感に頭を抱えた。

倒れたまま目を覚まさないナワーブを無人の店に残しておく訳にもいかず、仕方なく店の奥にあった居住スペースと思われる部屋のベッドまで運んでみたはいいものの、1時間程経ってもナワーブは苦しそうに呻き声を上げるばかりで眼を開ける気配はない。

「やっぱり、僕のせいだったのかな…」

ノートンにはナワーブと再会する前からずっと気掛かりになっている事があった。それはあの荘園での”最後の記憶”が本当に最後なのかを知らないということだ。

ノートンは荘園のゲームがどのようにして終わったのかを知らない。自分がいつ、どのように荘園を出たのか、どんな風にその後の人生を送り、どうやって死んだのかを覚えていない。無論、ナワーブがあの後どうなってしまったのかもわからなかった。

しかしこの街へ来てイライたちと再会した時、それはノートンだけでなかったのだと知った。どうやら皆、荘園での記憶は突然に終わり、その後どうなったのかを誰も知らないようだった。

この世の摩訶不思議を搔き集めて煮詰めたような場所だ。最後の最後まで謎があるのも当然だったのだろう。

荘園での記憶の謎が解けた後も結局、ナワーブについての不安は残されたままだ。

イライからナワーブが”以前の記憶”を持っていないと聞かされた時、ノートンが真っ先に考えたのは『ナワーブが荘園での記憶を思い出さないのは自分がしたあの愚行が原因なのではないか?』という最悪の可能性だった。

だからこそノートンはナワーブの前に姿を見せることを躊躇い、本当に会うべきなのか、会うタイミングを見定めていたというのに……

ジョゼフに会ったことで目覚めてしまった『フールズ・ゴールド』によって、またしてもノートンは取返しのつかない間違いを犯してしまった。”以前の自分”のようには二度とならないと誓って今日まで真っ当に生きてきたというのに。最も大事な場面で、何よりも大切にするべき相手を前にして、またしても自分の中の怪物に心を支配され最低な行為に及んでしまった。

窓ガラスを叩く風雨は一層強くなり、轟く雷鳴が空気を伝って全身を振動させる。その音は嘗てノートンの人生を狂わせ、今でも心を苛む爆音と崩落を想起させた。

「…う、ぅう……」

目の前のベッドに手をつき、突っ伏すようにして背中を丸める。病んだ肺が喘鳴をあげて、それが増々ノートンの意識をあの暗い穴蔵へと引き摺りこんでいく。

「――…アンタ、大丈夫か…」

不意に、丸めた背中に何かが触れ、耳に届いた微かな声によって暗闇に落ちかけた意識が引き戻される。

息苦しさに歪めた顔のまま見上げてみれば、いつの間に覚醒したのかナワーブが上半身を起こしてこちらを見詰めていた。

しかし、その顔は依然として青白いままで、ノートンの背に伸ばされている手も僅かに震えている。

「ナワーブ…」

「…アンタ、雷が苦手なのか? 俺もなんだ。」

本当ならノートンと眼を合わせているのだって辛い筈なのに、ナワーブはこんな時でさえ他人を気遣うことを止めない。

でもそれは何ら不思議なことではなかった。それこそがノートンがただ一人愛したナワーブ・サベダーという男なのだ。

無意識にベッドの上に乗り上げ、ナワーブの身体を抱き寄せていた。でもそれは抱き締めるというより、怯える子供が母親に縋るのに近かった。

ナワーブもそれをわかっていたのか、震えの治まらない両腕をノートンの背中に回すとポンポンと優しく叩いて宥めてくれたのだった。

***

鳴り響く雷鳴が少しだけ遠ざかりノートンも徐々に落ち着きを取り戻してくると、ナワーブはやっとノートンの腕から解放されて、そのままするりとベッドを抜け出し店の方へ戻っていった。

どうやら店の様子を確かめに行ったらしい。店内は殆ど変わりなく、予め店の中に避難させておいた椅子や観葉植物たちも無事だった。激しい雨風に晒された窓の近くだけが少しだけ濡れていた。

「そこ、座ってていいぞ。」

タオルを手に塗れた窓枠を拭いていたナワーブが、ふらふらと覚束ない足取りでやってきたノートンに目配せして言う。

ノートンは言われるまま、示されたカウンターの椅子に腰を下ろした。

ナワーブはもうノートンに「帰れ」とは言わなくなっていた。てきぱきと店の中を片付け、暗くなった店内に明かりを灯す。明かりが点くと白い壁に囲われた店内は先程までの閉鎖感が嘘のようになくなり、そうしてやっとノートンも落ち着いて深く息を吸えるようになった。

ナワーブは片付けを終えると今度はカウンターの中に入り、小さなコンロで何やら飲み物を温め始めた。そしてそれを用意した二つのカップに注いで、一つをノートンの前に差し出す。

「飲めよ。」

「え… いいの?」

「俺が飲みたかったんだ。これを飲んでいる時が一番落ち着く。」

そう言うとナワーブはノートンよりも先に自分に用意した方のカップを手にして、カウンターの中に立ったままちびちびとカップの中の飲み物を啜り出した。

ノートンももう一度、出された飲み物に視線を落とす。カップの中で湯気を立てるミルクティー色のそれには見覚えがあった。

「……これ、チヤ?」

一口飲んでそう呟けば、カウンターの中のナワーブが驚いたように眼を丸くしてみせた。

「アンタ、知ってるのか?」

「……前にもナワーブが飲ませてくれたからね。味は少し違う気がするけど。」

ノートンの言葉を聞いて、また少しナワーブの瞳が揺らいだ。

「…そうか。やっぱりアンタ、イライたちと同じように”前の俺”のこと――」

物憂げな眼で問うナワーブにノートンも寂しそうに眉を下げて頷いた。

「…よく知ってるよ。少なくとも僕は、君のことが―…… でも、君が以前のことを思い出せないのは、きっと僕のせいなんだ。僕は君に酷いことをしたから…」

また罪悪感で顔を上げていられなくなる。でも、今度はもう自分の内側に潜む『フールズ・ゴールド』が暴れ出すような感覚はなかった。

ただただ、今目の前にいる大切な相手に傷付けてしまったことを詫びたい。その一心でぐっと顔を持ち上げ、ナワーブを真っ直ぐに見据えた。

「本当にごめん、ナワーブ。それからさっきのことも。もう二度とあんなことはしない。……もう、ここには来ないから、安心して。」

「…え」と、ナワーブが小さく声を漏らすのが聞こえた。でもノートンはそれ以上言葉を続ける気はなく、飲みかけのチヤの入ったカップをテーブルに置くと立ち上がった。

「チヤ、ありがとう。また会えて嬉しかった。」

「ちょっ―― 待てって…!」

ナワーブは慌ててカウンターから身を乗り出し、去ろうとするノートンの袖を掴んで引き留める。

「そんな急に、行かなくてもいいだろ。」

「でも… さっきは帰ってくれって。」

「…それは――…」

バツの悪い様子で掴んでいた袖を離すと、またそろそろとカウンターの中に腕を引っ込めるナワーブ。

「あの時は… アンタの声聞いて、ちょっと混乱してたんだ。」

ナワーブはついに観念した様子でぽつりぽつりと胸のうちを語り始め、ノートンもドアの方へと向けていた脚を止めてもう一度ナワーブに向き直った。

「……俺、前の自分のこともアンタのことも覚えてないけど、アンタに謝られる程、アンタのこと悪く思ってなかったと思う。…だって―」

「だって…?」

「……ずっと前、イライと話してた時、アンタの声を思い出したことがあったんだ。その時はもっと聞きたいと思った。思い出したいと思ったんだ。でも… アンタのこと思い出そうとすると、代わりにアイツが―……」

そこまでを口にして、ナワーブはまた声を詰まらせてしまった。目尻からポロリと涙が零れ落ちる。

ナワーブは辛そうにしていたが、ノートンの心にはまた消えかけた希望の灯が戻ったようで、図々しいとわかっていても期待で胸が高鳴るのを止められなかった。

ナワーブはきっと、元相棒と同じくらいノートンのことを大切に思っている。

相棒を喪ってその大きすぎる絶望と喪失感でどうしようもなくなった時、どこかにいる筈のもう一人の大切な相手に助けを求め、縋ろうとしたに違いない。

けれど、いつだって自分より他人の幸せを考えているような優しいナワーブのことだ。もうこの世にいないとはいえ、元相棒との思い出を蔑ろにしてノートンを求める自分が許せなかったのだろう。

それに気付いた時、ノートンはまた込み上げてくる熱い情動に突き動かされ、ナワーブの頬に手を伸ばしていた。しかし今度は先程のような乱暴はしない。そっと優しく触れて、涙で赤くなった目尻を指先で撫でる。

「ほんと、そういうとこ変わってないね。もっと自分の幸せを考えたっていいのに。」

ノートンに触れられても、もうナワーブはその手を拒絶したり怯えることはなかった。ただ悲しそうにいつまでも静かに涙を流している。

「ねぇ、さっきはもうここには来ないって言ったけど、やっぱり撤回するよ。また明日も会いに来ていい?」

「え……」

ナワーブはほんの少し戸惑いの色を孕んだ瞳でノートンを見る。けれど、一度向けたその視線はもう逸らされることはなかった。

「こんな状態のナワーブを放って行くなんてできないしさ。それに、もう暫く傍にいて君のことを見ていたいんだ。」

二度目の日々

紆余曲折あってどうにか別れることなくまたナワーブとの繋がりを得たノートンは、その夜、漸く雨が治まってきた頃になって美智子の宿に戻ってきた。

宿では何故か少し豪華な食事を用意した美智子と、目隠しの上からでもわかる程の溢れ出る喜びを放つイライが待っていた。

翌日、嵐が過ぎ去った街にはまた観光客の姿が戻ってきた。

ナワーブも店の中に取り込んでいた椅子や植物たちを元の場所へと戻し、一日ぶりに営業を再開させようといつもの準備を始める。そこへ、雨上がりのキラキラと輝く白亜の街を颯爽と歩き、顔に大きな火傷痕のある背の高い男がやってくる。

「おはよう、ナワーブ。」

「あ… おはよう。えっと、ノートン。」

昨日は顔を合わせるだけで精一杯でじっくりと見る余裕もなかったが、こうして日の光の下で改めて見ると実に格好の良い男だ。火傷の痕があることを差し引いても間違いなく美男と称されるだろう整った顔立ちに、ナワーブには羨ましいくらいに高い背丈。その長い脚と逆三角形の逞しい身体で流行りの服を着て街を歩けば、たちまち通り過ぎる女たちの視線を釘付けにするだろう。

ノートンと名乗った男はナワーブのことを憎からず思っていたような口振りだったが、ナワーブの方こそこんな面の良い男に慕われて悪く思わない訳がない。

「居るのはかまわないが退屈なだけかもしれないぞ。空いた時間に買い出しくらいはするが、ほとんどは店から出られないしな。」

「いいよ、気にしなくて。ただ君を見ていたいだけなんだから。店の邪魔にはならないようにするし。」

端から邪険にする気はなかったが、そんな風に遠慮のない清々しい顔で言われてしまうともう断りようもない。ナワーブはノートンを店の中に招き入れ、そのままドアプレートを『OPEN』へと替えた。

それから数日間、ノートンはカフェの一角に陣取り、カフェのマスターとして新しい人生を歩むナワーブの姿を目に焼き付けた。

あの嵐の日以降 天気が崩れることはなく、多いとは言えないが毎日訪れる数組の客たちをナワーブは不慣れながら精一杯もてなしていた。どんな相手にも分け隔てなく平等に接するその姿はやはり以前と微塵も変わらない。それが地元の住民でも、冷やかしにやってきた金持ちでも。ただ店の隅に座って見ているだけのノートンでも。

ナワーブは客足が途絶えた僅かな時間を見計らい、ノートンのテーブルにチヤを淹れたカップとレモンケーキの乗った皿を運んだ。

「…頼んでないけど?」

「俺が休憩するついでだ。嫌なら食べなくていい。」

そう言って対面の席に座り、自分用に持ってきたもう一つのカップに口を付ける。

何の差し入れすらなくただ見られているのが居た堪れなかっただけかもしれない。でもノートンは敢えてそれをナワーブなりに距離を縮めようとしてくれたのだと思うことにした。

「ありがとう、いただくよ。丁度小腹が空いてきたところだったんだ。」

そう言って懐から取り出した金で代金を支払う。”以前のノートン”なら絶対に出来なかったことだ。こうして好きな相手の前でも堂々としていられるのが、新しい人生で選択を誤らなかった自分の何よりの功績だと実感した。

ナワーブは以前と比べ身体も心も弱くなったが、今のノートンならばそんな彼を支えることが出来る。ナワーブがそれを許してくれさえすれば――

チヤを一口啜った後、フォークを手に取り小さく切ったレモンケーキを口に運ぶ。ふわり、と爽やかなレモンの香りと程良い酸味が口の中に広がった。

「……あ、美味しい。」

甘いチヤの味がレモンの酸味と合わさって優しく解されていくようだ。

「美智子に教えてもらったんだ」と、ナワーブは満足そうに笑う。この街へ来て、ナワーブと再会して初めて彼が見せた笑顔だった。

***

数日の間、二人はそうやってなくなった記憶と時間を補うように少しずつお互いを知っていった。

時には二人で買い物に出掛けたり、食事をしたり。ナワーブが美智子の畑に行くのに付いていって、そこで鉢合わせたイライや美智子、更にはマリーまでもが混ざって賑やかに談笑した時もあった。

ナワーブは相変わらず荘園での記憶を思い出すことはなかったし、皆が何を言っているのか理解できないことも多かった。それなのに、ノートンがすぐ隣にいてくれるというただそれだけで、不思議と今までのような心細さや不安を感じることはなくなっていた。

別れ

その日もカフェには数組の客が訪れ、ナワーブは昼にノートンと二人で昼食をとったきりずっと店の中で客の相手をしたり掃除をしたりして過ごしていた。

カウンターでナワーブの淹れたチヤを片手に初老の男性二人が語り合っている。

「先日の嵐で足止めされていた船が今朝方、何隻か港に入ったらしい。」

耳に入ってきたその言葉にノートンは窓の外を見る。太陽はもう殆ど水平線の向こうに沈んで、紫色の空にはちらちらと星が瞬いていた。

いつの間にかホセとの約束の期日になっていた。あの嵐のおかげで少しだけ期限が延びたのをいいことに、ナワーブの傍にいられる幸せに酔いしれて長居をしすぎてしまった。

もうここから離れなければいけない。離れるべきだろう。

「ありがとう。気を付けて帰れよ。」

ハッと我に返って視線を戻してみれば、先程の二人の男性客が退店していくのをナワーブがドアから見送っていた。そのままドアプレートを『CLOSED』へと替えてドアを締め、戻ってくる。

「今日はもうこれ以上客は来ないだろう。夕飯作るから食べていけよ、ノートン。」

ナワーブはもうノートンがいる生活にはすっかり慣れた様子で、いつものようにキッチンへ向かい二人分の夕飯の準備に取り掛かろうとしている。

しかしノートンは首を横に振り、立ち上がるとドアの方に足を向ける。

「いや、いい。今日はもう帰るよ。」

「そう、か…」

ナワーブは一瞬面食らったように停止していたが、またすぐに傍へと駆け寄ってくる。

ノートンはドアノブに手を掛けて振り返った。

「ナワーブ… 僕、帰ることにしたよ。この店にも明日からは来ない。」

一言も声を発せず、ナワーブはただ眼を瞬かせてノートンを見上げる。たった今聞かされた言葉の意味を数秒かけて咀嚼し、それを理解すると見る見るうちに青ざめて慌てたようにノートンの袖を掴んだ。

「……な、んで… おれ、俺が帰れって言ったからか? 俺がお前のこと思い出さないから―…」

「違う、そうじゃないよ、ナワーブ。落ち着いて。」

ノートンは袖を掴む手を放させて握り返し、優しい声色で言い聞かせる。

「前にも話したでしょ。初めからそういう予定だったんだ。今は僕にも仕事があるし、待ってる仲間がいる。だから一度帰らないといけないんだよ。」

そんな風に諭されてもナワーブの不安は募るばかりで、見上げる眼には見る見るうちに涙の幕が張って滲みぼやけていく。

ゆらゆらと波打つ水面のようなターコイズブルーに見詰められ心苦しくならない訳がない。ノートンはまたその小さな身体を抱き寄せてしまいたくなる衝動を堪え、必死で笑顔を作った。

「安心してよ、必ずまた戻ってくるから。だから、次にまた会う時までに考えておいてほしいんだ…… 僕とのこと。」

そう言われてナワーブは漸く気付いた。

そうだ、自分はまだノートンとの関係に答えを出せていない。イライのような友達でも、ジョゼフのような雇用関係でもない。ノートンはもう、ナワーブにとって疑いようもない程に特別な存在だ。それなのに未だ元相棒との思い出を理由に明確な答えを出せず、躊躇っている。

ただ傍にいたいと言ってくれたノートンの優しさに甘えて、この曖昧な関係を続けていてもいいのだと思い込んでいた。でもそんなのはきっと狡いことだ。許される筈がない。

「―……わか、た…っ」

今にも溢れそうだった涙をやっとの思いで飲み込み、頷く。

ノートンもその返事を聞くと握っていた手をゆっくりと放し、自分よりずっと低い位置で項垂れている茶色の髪にそっとキスを送った。

「それじゃ… またね、ナワーブ。」

低く太く、少しくぐもった声がそう告げて、目の前にあった彼の気配がドアの向こうへと消えていく。

ぱたん、と静かにドアの閉まる音がして、その途端、ナワーブの眼から堪えていた涙がとめどなく溢れ出した。けれどきつく引き結んだ唇から嗚咽が漏れることはなく、じっと足元の石を睨みつけたまま絶対に動こうとはしない。

本当はすぐにでもドアを開け放って追いかけたいと疼く身体を抑え、いつまでもそこに立ち尽くしていた。何時間も何時間も…

***

次の日の朝、白い光に照らされたカフェのテラスにいつもの掃除用具を手にしたマスターの姿が現れることはなく、ドアにかけられたプレートは終日『CLOSED』のままとなった。

ナワーブはその日一日中、窓辺に座って遥か遠く水平線の上を通り過ぎていく幾つもの船の影を呆然と眺めた。その頬には涙の跡が浮かび、眼は真っ赤に腫れている。

もう泣く気力も底をつき涙さえ枯れ果て出てこない。それでも、去っていく船が水平線の彼方へ消えていくのを見届けることを止められなかった。

そうやって窓越しに遠くを見詰めるナワーブの姿を、白いレンガ屋根にとまった隻眼のフクロウだけが見ていた。

潮騒とレモン

ナワーブとノートンが再会し別れたあの夏から半年が過ぎ、海辺の田舎街には再び春がやってきた。

厳しい冬が終わり新緑が芽吹くこの季節は田舎町の住民にとっても心躍る楽しい時期だ。畑を持つ農家の人々は鍬を担いで畑へ駆り出し、作物を育てる準備に忙しい。

「あら、見てみぃナワーブはん! ここ、去年のハーブがまた芽吹いとるよ。」

畑の手入れをしていた美智子がナワーブを手招きしてみせる。見れば、昨年育てていたハーブのあったところに小さな新芽がいくつも顔を覗かせていた。

「本当だ。去年の根っこが生きていたんだな。」

「可愛いわぁ! これならきっと去年よりもっと沢山収穫できるようになるやろうから、そしたら今度はドライハーブにも挑戦してみるとええよ。」

ウキウキと楽しそうに言う美智子にナワーブは「気が早いな」と笑う。

その穏やかな風景は少し離れたところで写真機を構えるジョゼフによってしっかりと記録され、後に彼のアルバムの一頁に加えられた。

***

夏の通り過ぎた後の街は本当に静かなものだった。それまでは毎日やってきていたカフェの客も殆どいなくなり、訪れるのは数日に一度やってくる地元民やイライたち、そして本当に極稀にやってくる別荘の貴族だけ。

ナワーブは美智子から料理を教わったりまた住民たちの手伝いをしたりと、退屈にならない方法を探すので逆に忙しいくらいだった。

それでも時々、何もすることがなくなるとぼんやりと海を眺めた。遥か遠く水平線の上を流れていく小さな船の影を見つけては、未だ戻って来ない大きな火傷痕のある男の顔を思い浮かべる。

『 ――…ナワーブ 』

潮騒に混じって聞こえるその声は、もうすっかりあの低く太い、少しくぐもった声に変わっていた。

「……ごめんな。俺、あんなに忘れたくないって思ってたのに…」

そう自嘲するように呟けば、それに答えるかのように風が吹いて緩く束ねた髪を揺らしていく。

『あぁ、海が見たいな。故郷を離れたあの日みたいにさ、大海原に船出していく船を見ていると、いつだってまたあの場所へ帰れるんじゃないかって気がするんだ。』

『もしもその時、オレかお前、どちらか一人しか帰れなくなったとしたら… その時は、オレのことなど忘れてしまえよ。そして幸せになってくれよな、ナワーブ―』

またあの相棒の声が聞こえた気がした。でもその声がどんな声だったのか、低いのか高いのか、澄んだ声なのか嗄れ声なのか、どんな顔で言っていたのかもわからない。

なのに、ナワーブはその言葉だけは確かに憶えていた。今まで忘れていた筈の言葉までもが一言一句違わず鮮明に蘇り、それが確かに相棒の遺した言葉であると確信させた。

何一つ、失ってなどいなかった。

「……あぁ… そうか―」

また一つ、ターコイズの瞳から透き通った涙が零れて水面に落ち、溶けていく。

きっと、忘れてしまうことなど有り得ないのだ。今も思い出すことができない”以前の自分”の記憶や、ノートンのことでさえ、思い出せないというだけで今もずっとナワーブの記憶の奥底に眠っているに違いない。アイツのことだってもう思い出せないとしても、永遠に忘れることはないのだろう。

例えこの先、ノートンと共に歩む人生を選んだとしても。

***

「今日は本当にいい天気だね。心なしかまた少し風が温かくなった気がするよ。」

ピュィーっと気持ち良さそうに歌いながら頭上を飛ぶフクロウを見上げ、イライは言った。

確かにここ数日でまた少し気温が上がった。このまま季節が進めば、また忙しい夏がやってくる。ナワーブがこの街にやってきて二度目の夏だ。

「今年も観光客が大勢やってくるだろうし、君のカフェは去年よりもっと忙しくなるだろうね。」

「…はは。あまり繁盛しすぎても困るんだがな。お前の予感はよく当たるから…」

ナワーブは苦笑するが、実際、去年よりも店が繁盛するであろうことは町中の誰もが予見していた。

初めは一夏を乗り切れるかどうかさえわからないと言っていたナワーブだったが、気が付けばカフェのマスターとして働き始めてもう直一年になる。カウンターの中で客をもてなす姿もすっかり板につき、最初は僅かな飲み物と二品の軽食したなかったメニューもどんどん増えていった。

元々器用で食べるのも好きなナワーブには料理が向いていたのだろう。今では指導していた美智子も驚く程多彩で美味しい料理を振舞ってくれると評判だ。

「私はナワーブの店が賑やかになってくれるのがとても嬉しいよ。これからもずっと近くで見ていたい。」

イライが見上げる視線の先でフクロウが軽やかに一回転し、屋敷のある方角へと風に乗って飛び去って行く。その姿を追うように眼を向けると、歩道と並行する道に一台の車が止まっていた。中から清楚なドレス姿の女性が手を振っている。

「彼女が戻ってきたみたいだ、急いで屋敷に帰らないと… ではまた、ナワーブ!」

「あぁ。またな、イライ。」

「良い一日を!」と片手を上げ、イライは自転車に跨り颯爽と走り去っていった。

***

イライと別れた後、買い出した食材を抱えて店に戻る頃には丁度昼食の時間になっていた。

この店のキッチンにもすっかり慣れ、買ってきた缶詰やフルーツをテキパキと定位置にしまい、少なくなっていた食材を補充する。それが終わったら自分の昼食の準備だ。

「今日は何にするか…」

まだ客も少ない今の時期なら自分の為に料理をする時間も材料もたっぷりある。

新しいメニューの考案を兼ねて何か一品作ってみようか。いや、残っている卵を早く使い切る為にオムレツなんかでもいいかもしれない。

白い簡素なエプロンを腰に巻き、どうしたものかと首を捻る。―その時、店の入り口からコンコンと小さくドアを叩く音が聞こえた。

客だろうか? 街の住民なら、各々自分の家や畑で昼食をとっている筈なのだが…

不思議に思いながらもキッチンを出て入口の方へと歩いて行く。そしてドアノブに手を掛け、内開きのドアをゆっくりと開いた。

「すまない、今はまだ準備が――」

言いながらドアの前に立つ人物を確かめようとしたが、何故だか目の前にいるはずの相手の顔が見えない。見えたのは逆光になった大きな人の影。

すぐにそれが背の高い男の身体だとわかって、視線を自分の目の高さよりもっと上へと向ける。

白い石に反射する陽光の中浮かび上がったのは、顔に大きな火傷痕のある黒髪の男だった。

「ただいま、ナワーブ。」

男はあの日、ここで別れた時と同じ優しい眼でナワーブを見下ろしていた。

ナワーブは涙と笑みで顔をくしゃくしゃにして男に飛びつく。首筋から微かなレモンの香りがした。

「おかえり、ノートン…!」

白亜の街の路地裏にひゅうっと優しく暖かい風が駆け抜けていく。

青く煌めく海から聞こえる潮騒が微かに笑っているような気がした。

コメント